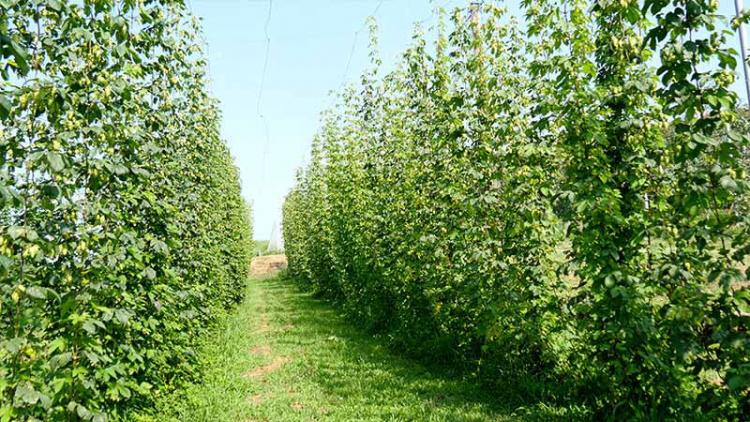

オラホビールのブルワリーを訪問! ホップ畑を見学しました

数々の受賞歴をもち、全国のクラフトビールファンを魅了するオラホビール。今回は、オラホビールの工場とホップ畑を、長野県東御市に訪ねました。なかなか見られないホップ畑の風景をお楽しみください。そして、オラホビールのホップへのこだわりとは?

オラホビール ホップへのこだわり

多くの場合は、アメリカ産などのホップをペレット状に加工したものを購入してビールづくりに使用しているが、ホップになみなみならぬこだわりをもつオラホビールでは小規模ながら自社栽培に挑戦している。ホップの栽培をはじめたのは2010年ごろ。もう10年近い歴史があるのだ。

実際のホップ畑はいったいどんなものなのか? バイヤーズレポートでお馴染み、名古屋の酒類卸イズミックのチーフバイヤーでソムリエの青田俊一さんと訪ねた。

オラホビールのホップ畑

ビールは古代よりつくられ、親しまれてきた。そのビールにホップがさかんに使われるようになったのは中世に入ってからだという。ホップを使うことでビール独特の苦みや、フルーティな香りを作り出すことができる上、ビールの腐敗をふせぐ効果もあったのだ。

ホップは世界中に100種もの品種があるが、オラホビールの畑ではそのうち4種類を栽培している。

青田:現在栽培中のホップの品種はどんなものがあるんですか?

戸塚:まだまだ栽培品種も少ないんですが、4種類つくっています。

手間暇かけた、オラホのホップ

青田:ホップの栽培って、大変なんですか?

戸塚:(笑)結構手間はかかりますね。毎年、3月ぐらいに株ごしらえという作業があって、これが重要なんです。ホップの株を掘り出して、芽を剪定していきます。6月あたりになると一日20センチも伸びる植物で、この蔓を誘引していくんですが、5メートルぐらいの高いところで作業しなければならないなど、大変は大変ですね。

青田:収穫したあとはどうするんですか?

戸塚:収穫したホップは乾燥させて、真空パックで保管します。それをそのままビールづくりに使います。

オラホビールが目指す「東御市のテロワール」

戸塚:そうですね、究極的には日本独自のホップをつくりたいんです。さらに言えば、日本の、あるいは東御市のテロワールをもったビールができたら面白いと思っています。日本らしさでスパイスを入れてみたり、ということではなく、ホップだったり麦芽だったり、そういう原材料の部分で独自色を出したいと考えています。ゆくゆくは、東御市でできた独自のホップの品種ができたら面白いな、と。

戸塚:実は残念ながら、そこまで際だった特徴はまだ出せていないんです。ただアメリカのホップとの違いはもちろんあって、香りがおだやかだということは言えると思います。現在のところは年に一度自家製のホップを使ってビールをつくり、お客様に喜んで頂くということで、ある意味他社さんとの差別化ポイントにはなっていると思います。そういうところを第一歩として、東御市のテロワールの可能性を探っていきたいです。

オラホのビールづくりとホップ使い

ビールのつくり方には大きく2つの方法がある。ひとつは歴史の古い「上面発酵」と呼ばれる方法。15℃~25℃で発酵する酵母を使用した醸造で、発酵の際に発酵液の表面に浮かび上がることから「上面発酵」と呼ばれている。この方法でできあがるビールが「エールビール」だ。

もうひとつは、日本のナショナルメーカーで多く使われ、大量生産に向いた「下面発酵」。5℃~10℃の低温で発酵する酵母を使う。これは発酵液の底に沈む性質があることから下面発酵と呼ばれている。こうしてできるビールは「ラガービール」だ。

どちらの方法でも、まずは砕いた麦芽をお湯とまぜて、糖化という工程を経る。麦芽の中に含まれる酵素を活性化させて麦芽から糖分を作り出すのだ。その後、ホップを加えて煮沸して苦みや香りを加える。最後に上記2つのうちどちらかの発酵を行い、ビールの完成となる。

さて、オラホビールのビールづくり、そのこだわりとは?

戸塚:はい、上面発酵ですね。アメリカンスタイルのエールビールです。中でも、ホップをしっかり効かせたタイプに特化してつくっています。お客様にとっては、下面発酵でつくられる大手さんのビールとの差別がはっきりしているほうが喜ばれますし。

青田:ホップの使い方で特徴は何かありますか?

戸塚:はい。ビールの仕込みでは、発酵の前にホップを入れて煮沸して香りや苦みを加えるんですが、うちの場合は「なるべく煮ない」ようにしています。あまり煮てしまうとえぐみや渋みがでてしまうので。

青田:オラホビールさんで、よく使うホップの品種は?

戸塚:シムコー(ウェストコーストのIPAでよく使われる品種)ですね。苦みを加えるビタリングにも、香りを出すアロマにも使えます。柑橘系の香りで、グレープフルーツのような…。使い方によってはもっと草っぽい香りも出せますよ。

欲張りなオラホビールのラインナップ

戸塚:欲張りなので、飲みやすいものから、飲みにくいものまで(笑)。

青田:オラホビールさんの考える「飲みやすい」ビールとは?

戸塚:雑味のないクリアなビールです。「透明度の高い味」という表現が、一番ぴったりくるかもしれません。えぐみだったり渋みだったリがなく、我々が届けたい主張が解りやすく伝わるようなもの。例えばそれが香りだったら、その香りがまっすぐ伝わるアイテムづくりを心がけています。

青田:では「飲みにくいほうのビール」とは?

戸塚:これはもう、趣味の世界ですね(笑)。僕の飲みたいビールっていうことになってしまうんですが。例えばハイアルコールのビール。アルコール度数15%のバーレーワイン(エールビールの一種)とか。あと、東御市はワイナリーが多いのでワインに使った木樽でエージングしたビールとか。そのあたりをとっかかりにして展開していきたいと思っています

オラホビールを飲む!

オラホビール ゴールデンエール

青田:さほど苦みが強調されているわけではなく、バランスがすごく良いですね。麦芽の感じもしっかりあって。単体で楽しむのももちろんですが、食中酒として食事と楽しむのもよさそうです。

オラホビール 雷電 春雷

青田:これは結構複雑な味わいですね。最初に口に入って来て、抜けていく間に味が変化します。独特の酸味があって、そのあとホップの爽やかさが抜けていくという感じ。単体でじっくりのみたいですね。

オラホビール 雷電 カンヌキIPA

青田:苦みもしっかり、でもボディ感はさっぱりしているので飲みやすいですね。柑橘系の香りがきりっと鼻に抜けていきます。バランスの良いIPAです。

ちなみにこの商品名につけられた「カンヌキ」も雷電由来の命名。雷電はあまりに強すぎたため4つの技を禁じ手にされていた。その禁じ手とは、「鉄砲」「張り手」「さば折」そしてこの「閂(カンヌキ)だったそうだ。

キャプテンクロウ スラッシュラガー

青田:柑橘系の香りが爽やかです。かなりドリンカブルなビールですね。すっきりしていて飲みやすい。

オラホビール最大のイベント「ホップ収穫祭」

OH!LA!HO!オラホの由来とは?

戸塚:(笑)このあたりの方言なんですよ。「私たちのほう」という意味で、おじいちゃんなんかは よく「おらほ、おらほ」と言っています。「私たちのビール」という意味で名付けました。

青田:なるほど、おもしろいですね。地元のビール、まさにクラフト。ところで、日本の地ビールの創生期からクラフトビールをやられていて、環境や飲み手の変化はどう感じていらっしゃいますか?

戸塚:あくまでも私見ですが96~97年ごろの地ビールブームのころは、普段大手さんのビールを飲んでいる人がクラフトも飲んでいたと思うんです。観光バスに乗ってブルワリーに来てクラフトビールを飲んでみて、なんかクセがあるね、とか言いながら「よし、地ビール飲んだぞ」といって帰る、というような。

青田:そうでしたよね。

戸塚:今は、飲み手の層が変わったと思います。クラフトビールの支持層は20代から行っても40代、若いんです。お酒を飲み始める時期に、ナショナルブランドもクラフトも目の前にある、という環境で、先入観なく味を評価できるというか。それとクラフトは色々なスタイルがあるので、味を選べるというのも評価されているポイントではないでしょうか。

青田:これから、工場も拡張されるということで、ますます期待しています。

戸塚:頑張ります!

※記事の情報は2019年10月14日時点のものです。

- 1現在のページ

センザキ タツヤ

センザキ タツヤ