日本ワインを訪ねる山梨旅 ~「日本ワインの歴史展」とサントリー登美の丘ワイナリー~

ブドウの生産量日本一、ワインの国内生産量も3割を占める”ワイン県やまなし”。好評開催中の「日本ワインの歴史展」、昨秋にリニューアルしたサントリー登美の丘ワイナリーを訪ねました。

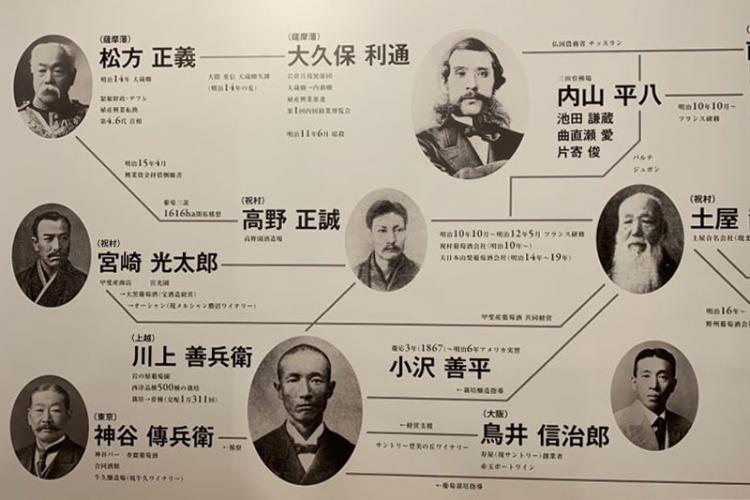

国を豊かにすることを夢見たワインづくり

欧州には世界遺産に認定されたブドウ畑がいくつもありますが、よく手入れされた畑が山や丘一面に広がる様子は自然と人間の調和を感じさせます。彼は甲府だけでなく、日本各地にこうした景色をつくろうと思い描いていたのでしょう。

日本の風土に合ったブドウづくりへの課題

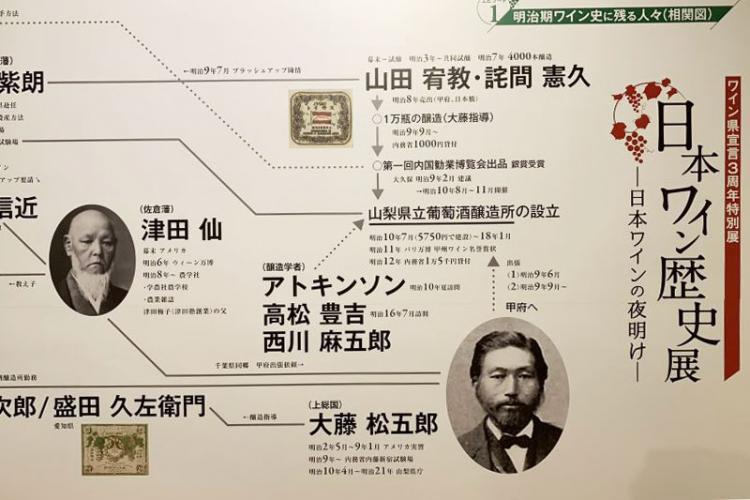

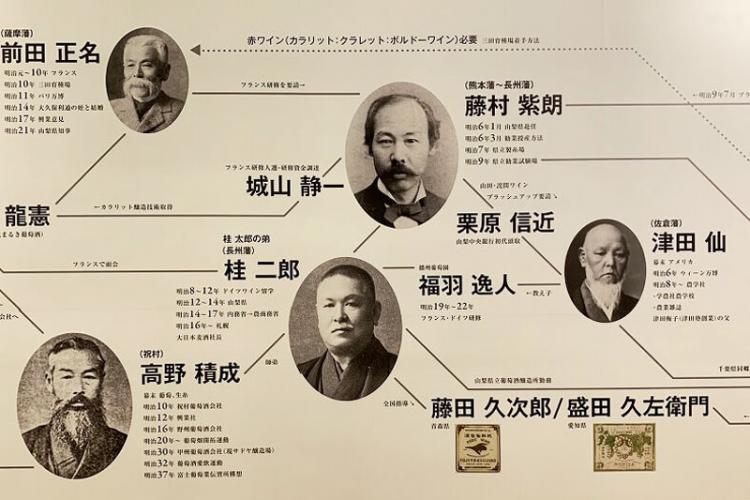

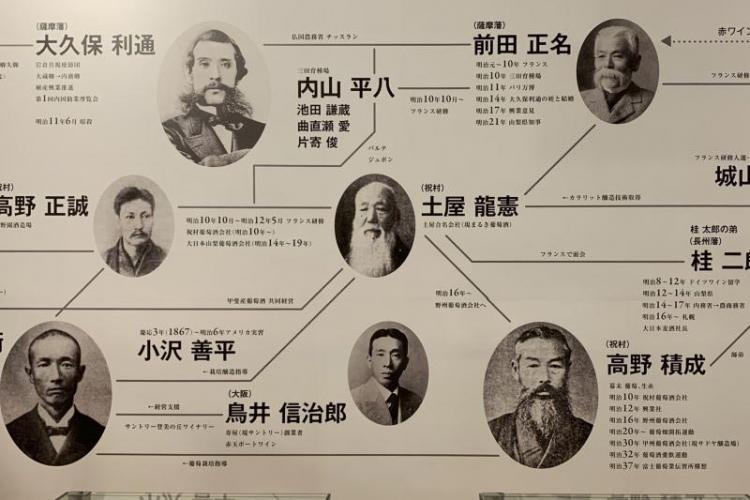

明治3年には北海道開拓使がブドウの試験園を開設し西洋品種を試し、明治10年に兵庫県の三田育種場にパリから持ち帰った100種類ものブドウを植えます。民間では明治13年に勝沼で高野積成が興業社を興して西洋品種に取り組み、愛知県の盛田久左衛門が欧州種のブドウ畑を開墾、明治15年には弘前の藤田葡萄園がピノ・ノワール種を導入しています。

明治18年頃にはワイン用ブドウ栽培がブーム化し、西洋ブドウの栽培家は全国に945人を数えましたが、同年5月に三田育種場で害虫のフィロキセラが発見され、耐性のない欧州種は全滅してしまいました。

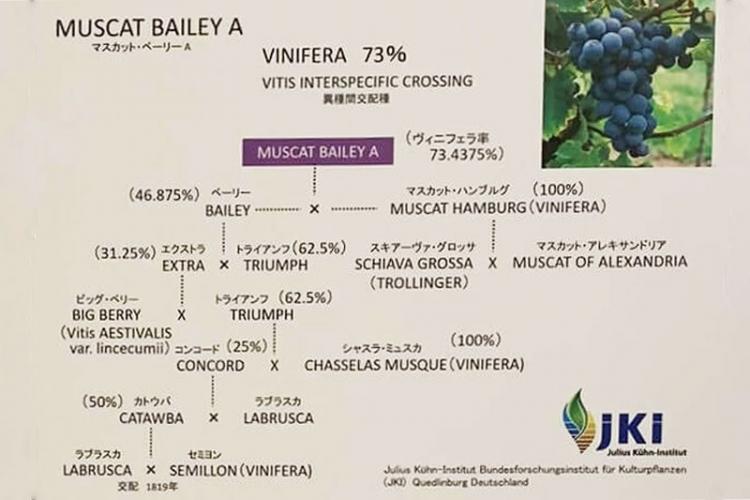

この後でメンデルの遺伝の法則を知り、川上はブドウの交配を繰り返します。うどん粉病やベト病などの病気とフィロキセラなどの虫害に強いブドウ、さらに収穫量が多くワインづくりに向く品種を求め、昭和6年、3986(サンキューパーロク)回目の交配で誕生したのがマスカット・ベーリーA種でした。後にこのブドウは各地の栽培農家やワイナリーに提供され、日本を代表する赤ワイン用の品種となっていきます。

白ワイン用品種では山梨や大阪で栽培されてきた甲州種です。欧州のブドウがアジアに伝わる途中、中国南方に自生する棘ブドウと自然交配し、15世紀以降に日本に伝わりました。欧州系ながら日本の気候に適応し、長く栽培されてきました。

甲州種の白ワインは海外でも高く評価されています。近年は栽培農家の高齢化が進み、高品質の甲州種が確保しにくくなるなか、山梨ではワイナリーと農家、行政が連携して栽培の拡大を図っています。

欧州品種への再挑戦

近年は各地でワイナリーの開業が続いています。行政が果樹栽培農家の後継者としてワイナリーの開業希望者をサポートしている長野県や北海道では、急増といってもよいほどです。開業する方のほとんどがブドウからワインをつくり、有機無農薬での栽培に取り組む方も少なくありません。これまで日本で栽培されていなかったブドウ品種へのチャレンジもあり、日本に合ったブドウ品種や栽培方法の知見はどんどん蓄積されてきています。日本らしさがワインに現れる日が来るのは、それほど遠くないのかもしれません。

サントリー登美の丘ワイナリーがリニューアルオープン

また、店内には長い試飲カウンターが設けられ、さまざまなワインを試せるほか、本格的にワインを味わいたい方には有料のテイスティングセミナーが用意されています。

サントリー登美の丘ワイナリーの持続的な成長へのチャレンジ

ひとつはブドウの栽培農家の高齢化、もうひとつは温暖化などの気候変動への対応です。登美の丘ワイナリーは、これらの課題に対しても積極的な取り組みをスタートさせていました。

山梨県と連携して遊休農地等を活用した圃場の開発を進め、一人だけだった栽培を専門とするスタッフを9名に増やしました。そして、生産量が減少している甲州種を安定的に確保するために、自社&自社管理畑を拡大し、2030年には300トンの収量を目指す計画です。昨年の収穫量が35トンでしたから8.5倍、これは山梨県全体の生産量の約一割に相当します。

また、温暖化によってブドウの収穫期に気温が下がらず色づきにくくなっているため、山梨大学と共同で、昨年から収穫期を遅らせる副梢栽培の実験に取り組んでいます。メルロ種で良好な結果が出たため、今年はシャルドネ種とカベルネ・ソーヴィニヨン種でも試し、実施面積を8倍に拡大したそうです。

こうした新しい取り組みによって、日本ワインは持続的に成長していくに違いありません。

笛吹川フルーツ公園

〒405-0043 山梨県山梨市江曽原1488

TEL 0553-23-4101

笛吹川フルーツ公園HP

サントリー登美の丘ワイナリー

〒400-0103 山梨県甲斐市大垈2786

TEL 0551-28-7311

サントリー登美の丘ワイナリーHP

※記事の情報は2023年8月3日時点のものです。

『さけ通信』は「元気に飲む! 愉快に遊ぶ酒マガジン」です。お酒が大好きなあなたに、酒のレパートリーを広げる遊び方、ホームパーティを盛りあげるひと工夫、出かけたくなる酒スポット、体にやさしいお酒との付き合い方などをお伝えしていきます。発行するのは酒文化研究所(1991年創業)。ハッピーなお酒のあり方を発信し続ける、独立の民間の酒専門の研究所です。

- 1現在のページ

山田聡昭(酒文化研究所*『さけ通信』編集長)

山田聡昭(酒文化研究所*『さけ通信』編集長)