【東京島酒めぐり】八丈島に焼酎を飲みに行く

東京の南方286㎞の海上に浮かぶ常春の楽園・八丈島。この島で酒といえば焼酎です。異国情緒が漂う島の、麦麹とサツマイモで造る独自の焼酎を訪ねます。

薩摩の流人が伝えた焼酎造り

島津藩御用で代々回漕問屋を営んでいた丹宗庄右衛門は、1853年に密貿易の罪に問われ島に送られます。彼は島でサツマイモの栽培が盛んなことに着目、蒸留器など必要な資材を取り寄せ、芋焼酎造りを島に伝えました。それまで島では米はおろか粟や稗などの穀類はすべてたいへんな貴重品で、伊豆御代官所はたびたび禁酒令を出しました。何度も禁酒令が出ているということは、それでも濁酒を密造する人がいたということであり、酒が強く求められていた証でしょう。

庄右衛門の芋焼酎は、当時の島の暮らしぶりを記録した近藤富蔵の『八丈実記拠』に「米穀一ツブノ費ナク、五ヶ村二島ヲ習フテ農作家作ニ大益ヲ得タリ」と記されています。

八丈島ならではの芋と麦の焼酎

八丈島の焼酎の特徴のひとつは麦麹を使うことです。本格焼酎は、芋、麦、米などさまざまな主原料を使用しますが、澱粉を糖化する麹には伝統的に米を用いてきました。しかし、米が極めて貴重だった八丈島では、麹づくりに麦、それも軽量で島に運びやすかった押し麦を水で戻して使いました。麦麹の一次仕込みに蒸したサツマイモを掛けて二次仕込みに進み、単式蒸留器で一度だけ蒸留するのが八丈島の焼酎です。

八丈島の芋栽培は食用が主目的で、その余剰で焼酎が造られていました。けれども芋からサトウキビや観葉植物などの換金作物への転換が図られ生産量が減少、焼酎の原料の供給が難しくなったのです。そこで登場したのが麦焼酎でした。徐々に減圧蒸留で飲みやすく仕上げた焼酎が浸透し、現在は、①麦麹の芋焼酎、②麦焼酎、①と②のブレンド焼酎の三つのタイプが造られています。

ちなみに芋に代わって栽培されるようになったのは観葉植物のロベ(フェニックスロベレニー)です。今では国内で流通するロベのほとんどが八丈島産です。

八丈島産の三種の芋で造る 八丈島酒造

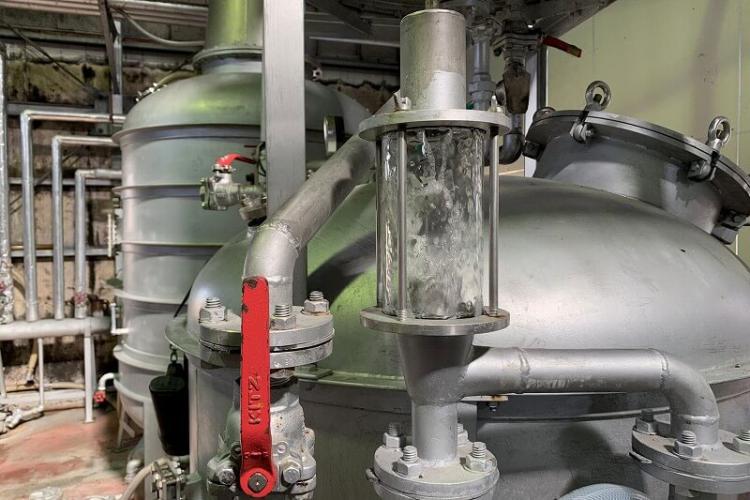

本格焼酎の麹造りは、まず回転式のドラムで麦を洗い、適度に水分を含ませて蒸します。ドラムの中で麹菌をまぶしたら、三角のテントのような屋根のある棚に移して広げ麹菌を繁殖させます。

この日は4つの商品を試しました。地元で人気の「八重椿」は麦焼酎主体で芋焼酎をブレンドしています。「島流し」は芋焼酎が主体でアルコール度数は35度、「一本釣り」は麦焼酎で、フラッグシップの「江戸酎」は麦麹に3種の芋を掛け、3年以上貯蔵熟成させています。

これまで社長で杜氏の奥山喜満さんが一人で造りを守ってきましたが、元Jリーガーのご子息 武宰士さんが蔵に戻り、新しいステージを目指し歩み始めていました。

味の決め手は蒸留 八丈興発

離島では原材料の調達にも、商品の出荷にも運賃がかかります。価格競争力はありませんが、趣味的な市場でなら十分にチャンスがあります。一方で、さまざまな酒が島に流入して島内の競争は激化、観光や島外の需要開拓に成長機会を求めざるを得なくなっていきました。

八丈島の焼酎蔵には、芋焼酎と麦焼酎のブレンドの知見が蓄積されています。ウイスキーを見れば明らかですが、蒸留酒はタイプの異なる原酒を数滴加えるだけで表情ががらりと変わります。そして、焼酎の原酒は、芋と麦や麹などの原材料の違い、常圧と減圧という蒸留方法の違い、さらに熟成の違いでバラエティが豊かです。ブレンドの黄金律を追求することで、独自のポジションを得ることができそうです。

そして、もうひとつの鍵は原料芋の確保でしょう。栽培農家の高齢化が進み、酒蔵が栽培に乗り出さざるを得なくなりつつあります。余剰な芋から生まれた焼酎は、求める芋を自ら作る時代を迎えています。

八丈島観光ガイド

八丈島酒造

八丈興発株式会社

島焼酎紹介動画 in English

※記事の情報は2023年6月15日時点のものです。

『さけ通信』は「元気に飲む! 愉快に遊ぶ酒マガジン」です。お酒が大好きなあなたに、酒のレパートリーを広げる遊び方、ホームパーティを盛りあげるひと工夫、出かけたくなる酒スポット、体にやさしいお酒との付き合い方などをお伝えしていきます。発行するのは酒文化研究所(1991年創業)。ハッピーなお酒のあり方を発信し続ける、独立の民間の酒専門の研究所です。

- 1現在のページ

山田聡昭(酒文化研究所*『さけ通信』編集長)

山田聡昭(酒文化研究所*『さけ通信』編集長)