焼酎の源流、米焼酎の魅力・麦と芋だけじゃない和製スピリッツ第三勢力に注目!

気がつけば、家飲み焼酎は麦焼酎と芋焼酎ばかり。この前米焼酎飲んだのいつだっけ? 米焼酎の魅力を思い出し、家飲み焼酎のダイバーシティ推進のため、飲み比べ会を開催! 失われた「米」を求めて、いざ!

米はどこに行った?

では質問です。最近飲んだ本格焼酎は何の焼酎でしょう? 私の場合は、今まさに自宅で飲んでいる「いいちこ20度」、麦焼酎ですね。その前はなんだったか…「二階堂」これも麦焼酎、そのまた前は? 「黒霧島」これは芋。そのまた前は… と記憶をいくらたどっても、一向に米焼酎が出てきません。私の脳内本格焼酎世界は、麦と芋ばかり。米はどこにいった? 「米」「麦」「芋」の平和な三角形が成立していたはずが、いつのまにか、麦と芋がしのぎを削る二大勢力となり、米は麦芋勢の影に隠れるように存在を忘れ去られてしまったのです(というか私が忘れてしまったのでした)。

多くの居酒屋さんでも事情は同じ。最初の生ビール中ジョッキを飲み干し、華麗に本格焼酎ロックへ移行しようとするも、メニューにある選択肢は、麦か芋。ここでも麦芋二択の焼酎世界観が支配しているのです。

これは、なんとかせねば。米焼酎を、今取り戻そう! 思うに、芋焼酎のブームが来る前は(はるか前ですね…)たまには飲んでいたと思うんですけどね、米焼酎。では「米」再発見の旅に出発。

米焼酎とは?

日本で焼酎が生まれたのは室町時代だそうです。いわゆる戦国時代ですね。それまでお酒と言えば、お米や雑穀で作った醸造酒でした。自然発酵で得られるアルコール度数はせいぜい10度台。戦乱の時代、この醸造酒の飲み応えに飽き足らなくなった一部の杜氏が大陸渡来の悪魔のテクノロジー「蒸留」に手を染めてしまったのでしょう。そして「強い酒ー焼酎」が生まれた(…のかな?)。

日本の歴史の中で「焼酎」という言葉の一番古い記録は、1559年に書かれた神社のお札だそうです。「施主がケチで焼酎をふるまってくれない」といった宮大工の愚痴が書いてあったとのこと。さらに、この少し前、1546年にポルトガル人が書いた日本についての報告書(かのフランシスコ・ザビエルの依頼によるものだそうです)には「鹿児島で米から作るオラーカが飲まれている」という記述があるそうで、オラーカというのはポルトガル語で蒸留酒の事だとか。米で作った蒸留酒が飲まれている… と。これ、米焼酎ですよね。ゆうに500年近い歴史を持っている米焼酎、まさしく本格焼酎の源流といっていいのではないでしょうか。

米焼酎と言えば球磨焼酎

今回の飲み比べでも、5本中、球磨焼酎を3本、調達してみました。

また、この地方では、焼酎を生のままお燗をつけるという飲み方もされているようで、「直燗(じきかん)」というそうですが、これもいくつか試してみたいと思います。

米焼酎を集めてみた

・八海山 宜有千萬(よろしくせんまんあるべし) [新潟県]

・繊月酒造 繊月 [熊本県]

・鳥飼(とりかい) 吟香(ぎんか) 米焼酎 [熊本県]

・高橋酒造 白岳 吟麗しろ(銀しろ) [熊本県]

・獺祭 焼酎 [山口県]

この真ん中の3本「繊月」「鳥飼」「白岳しろ」が球磨焼酎です。

八海山 宜有千萬(よろしくせんまんあるべし)

このちょっと変わった長すぎる商品名「宜有千萬(よろしくせんまんあるべし) 」とは、中国から古くに伝わった慣用句で「どうぞよろしくお願いいたします」といったような丁寧なご挨拶文だそうです。では、ご挨拶は早々に切り上げてさっそく飲んでみましょう。

【amazon参考価格:720ml 1,392円】

繊月酒造 繊月

この「繊月」は、地元の球磨村でよく飲まれている、人吉球磨地方のまさに地酒と言えるお酒。繊月とは新月の翌日、つまり月が満ち始めた直後の細く繊細な月の事で、三日月ならぬ二日月とも呼ばれるそうです。鎌倉時代、この地を治めていた相良長頼が居城である人吉城を修築の際に、城の敷地から月の文様が浮き出た不思議な霊石を発見して「繊月石」と命名、祀ったのだとか。それから人々は、人吉城を繊月城と呼ぶようになったとのこと。その繊月にちなんで付けた社名が繊月酒造、代表銘柄が繊月というわけです。さて、いただいてみましょう。こちらもアルコール度数は25度です。

【amazon参考価格:720ml 1,046円】

みんなの感想

「さっきのよりちょっと辛い」

「芋焼酎っぽい丸さがある」

「これずっと飲んでも飽きないね」

「水で割っても印象そのまま」

「食事の邪魔をしない感じ」

「水やソーダで割ると甘みがでてくる」

「さらっとしている」

「常温の水割り推奨!」

「お刺身ください!」

さらにこのお酒、この飲み口なら燗に向いているんじゃないかというわけで、直燗でも飲んでみました。編集部の最強兵器「電気式お燗機」にて、ぬる燗です。アルコール度数25度をまんま燗つけるなんて、生まれて初めてどんだけどうなのよ、と興味津々で飲んでみると…。みんなの感想は概ね好評。アルコールがたってツンとすることもなく、まろやかさそのままでおいしい燗酒でした。中には「泡盛っぽさ」を感じたメンバーも。この飲み方、いいですね。

吟香(ぎんか) 鳥飼(とりかい)

実はこの焼酎、生まれたのは1994年だということで、わりに最近ですね。現在の社長が先代から蔵を引き継いだ際、「吟醸香(吟醸酒特有のフルーティな香り)」をテーマに研究を始め、熊本工業大学の発酵工学の権威、上田誠之助氏(故人)の協力を得て完成したというお酒。いまでこそ香り高い焼酎が色々造られるようになりましたが、当時としては実に画期的で、モンドセレクション国際食品コンクールで特別金賞も受賞しています。アルコール度数、25度。

【amazon参考価格:720ml 2,721円】

みんなの感想

「ウマイ!」

「香りが良し」

「なんかパーティっぽいね。トロピカル」

「ロックがイケる」

「パイナップル入ってますよね」(入ってません)

「パイナップル入ってる感じする」(入ってませんって)

「あぁ! これ!パイナップルが…」(だから、入ってません!)

「食事とあわせるより食後にじっくり飲む感じ」

「これだけで楽しむお酒だね、おいしい」

高橋酒造 白岳 吟麗しろ(銀しろ)

今回飲んでみるのはスタンダードの「しろ」ではなく、「吟麗しろ」というやつ。鳥飼と同じく、吟醸香が香るタイプです。吟醸香をつくる酵母を使って低温で醸造して蒸留した原酒と、スタンダードな「しろ」の原酒をブレンドしているそうです。鳥飼との違いにも注目してみましょう。度数は25度。

【amazon参考価格:720ml 1,461円】

みんなの感想

「軽いね、うまい」

「なんかずっと飲めるわコレ」

「素朴な味」

「バランスが良い。上品だ」

「ほんのり香る吟醸香が気持ちいい」

「焼酎初心者も安心な焼酎、やさしい」

「卵焼き、ください!甘くてみっしりしたタイプの」

こちらも直燗を試してみました。繊月とは対照的でアルコール感が強くなり、辛くなる印象。日本酒でも燗をつけると「裏の顔」が出てくるお酒ありますよね、そんな感じ。でも、この「裏のしろ」、ガツッとくる飲みごたえが好きな方もいるのではないでしょうか。私は好みです。

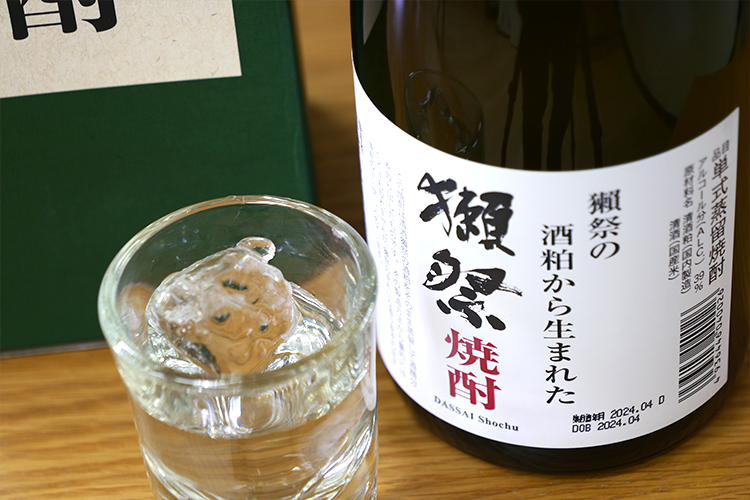

獺祭 焼酎

「獺祭焼酎」ってずいぶんそっけないネーミングだな、と思っていたのですが、その製造方法を知って納得。まさに獺祭からつくった焼酎なんですね。この製法は日本酒の副産物(酒粕)から蒸留するので、量はそうたくさん造れず、希少なお酒だということです。お値段もそれなりに…ですが。これは楽しみです。

【amazon参考価格:720ml 4,193円】

みんなの感想

「キタ! これこれ!」

「これ、日本酒感がすごいね」

「ロックもソーダもうまい」

「吟醸香と高いアルコール、バランス、ヨシ!」

「生で飲むと燃える!」

「パンチ!」

「鮭とば、ください!」

米焼酎おすすめです

どの米焼酎にも共通にあるのが「日本酒感」です。蒸留する前はほぼ日本酒ですから当然といえばそうなんですが、これほどとは。これだけ日本酒の風味がありながら、糖質ゼロですぜ! 日本酒好きの中にはこっちにハマる方もらっしゃるかもしれません。

ぜひ、家飲み米焼酎、お試しください!

※記事の情報は2024年6月24日時点のものです。

- 1現在のページ

センザキ タツヤ

センザキ タツヤ

みんなの感想

「甘い」

「酒粕感!」

「強い日本酒?」

「日本酒っていわれてもわかんないかも」

「安らぐ~」

「疲れないお酒」

「味の静かなお酒です」

「水少なめの水割り推奨!」