和酒アンバサダー育成プログラム「JSSA」レポート②

海外で活動する日本酒と本格焼酎・泡盛のアンバサダーを育成するプログラム「Japan Sake & Shochu Academy(JSSA)」。毎回評判の日本酒と料理のペアリング理論や、本格焼酎・泡盛を学ぶカリキュラムの様子をご紹介します。

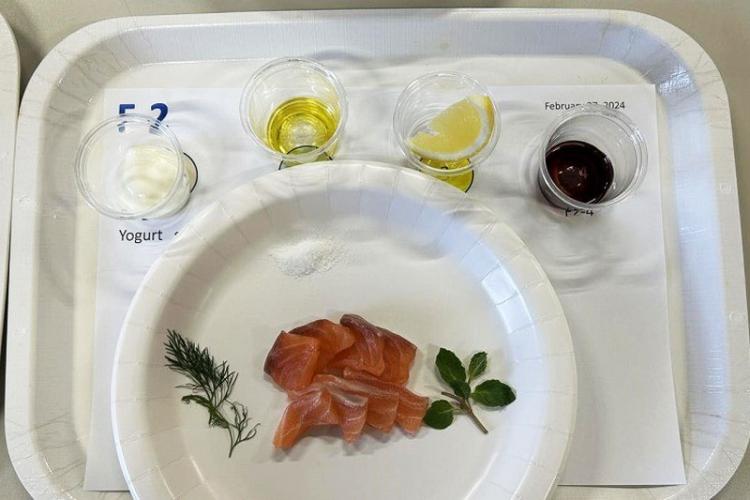

驚きのSAKEペアリング!

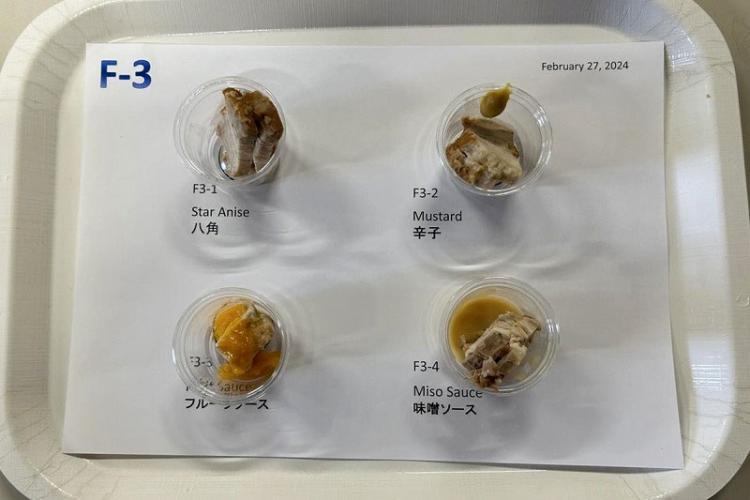

講座ではこうした個性的な日本酒も組み込んで、複数の日本酒や調味料を料理と合わせてみて、どんなおいしさが現れるかを丁寧に見ていきます。講師は千葉麻里絵さん(EUREKA!オーナー)です。

世界に飛び出す本格焼酎・泡盛

しかし、近年は世界各地でローカルスピリッツが注目され、短期間に世界中に広まる例が見られます。メキシコの地酒だったテキーラやメスカルは、プレミアム商品が誕生し世界的な酒になりました。ペルーのピスコやオランダ・ベルギーのジュネヴァ、日本でも人気のクラフトジンもそのひとつに数えられるでしょう。

そう遠くない将来、日本の本格焼酎・泡盛もそうしたチャンスが訪れるかもしれません。そうなるに十分な多様性と文化的背景があり、技術的にはたいへん洗練され、他の蒸留酒に比べて低いアルコール度数で味わいを完成させている、独自性に富んだ蒸留酒なのですから。

ちなみに本格焼酎・泡盛の特徴のひとつは、原料の糖化に「麹菌」を使う点です。ウイスキーは麦芽(モルト)を使って穀物を糖化します。果実から造るブランデーやサトウキビを原料にするラムは、もともと糖分があるので糖化の工程がありません。「麹菌」は日本酒をはじめ味噌・醤油など日本の伝統的な発酵食品に欠かせない、発酵文化の基層です。

原料&製法による焼酎の香味の違いを知る

割り方でおいしさが変わる本格焼酎

芋焼酎と麦焼酎の2つを、「前割り(前日に水で割っておく)」と「水割り」、お湯割りは「先にお湯で後から焼酎」とその逆の順番の比較、ソーダ割り、緑茶割りと飲み比べていきます。

参加者は自分で実際に水割りにしたり、お湯割りを作ったりしていきますが、

「なるべくソーダを氷に当てないように、うまく隙間を見つけて注いでください」

「焼酎に熱湯を注ぐと、熱湯に触れた焼酎のアルコールが激しく揮発してとげとげしく感じる」

「前割りを準備できない時は、焼酎の入ったグラスを傾けて、水をグラスの面に沿わせてゆっくり次ぎ入れてあげると、柔らかい口当たりに仕上がる」

のように、途中で布施さんが次々にコツを伝授していきます。

※記事の情報は、2024年3月21日時点のものです。

『さけ通信』は「元気に飲む! 愉快に遊ぶ酒マガジン」です。お酒が大好きなあなたに、酒のレパートリーを広げる遊び方、ホームパーティを盛りあげるひと工夫、出かけたくなる酒スポット、体にやさしいお酒との付き合い方などをお伝えしていきます。発行するのは酒文化研究所(1991年創業)。ハッピーなお酒のあり方を発信し続ける、独立の民間の酒専門の研究所です。

- 1現在のページ

山田聡昭(酒文化研究所*『さけ通信』編集長)

山田聡昭(酒文化研究所*『さけ通信』編集長)